慈禧逃亡西安10个多月日子过得很清苦每天只花4万多两银子

- 发布时间:2025-07-13

- 来源:网络

- 大 中 小

- 打印

总的来说,慈禧的西狩行程长达2000多里,历时93天才终于回到京城■★■★,平均每天的行程仅为20多里◆■。这一过程虽然相对从容★■■■,但开销之大令人咋舌。整个西狩行动的花费总额达到1300多万两白银★■◆,按照平均每天4万多两的费用来算,真可谓是一场耗费巨大的逃亡。

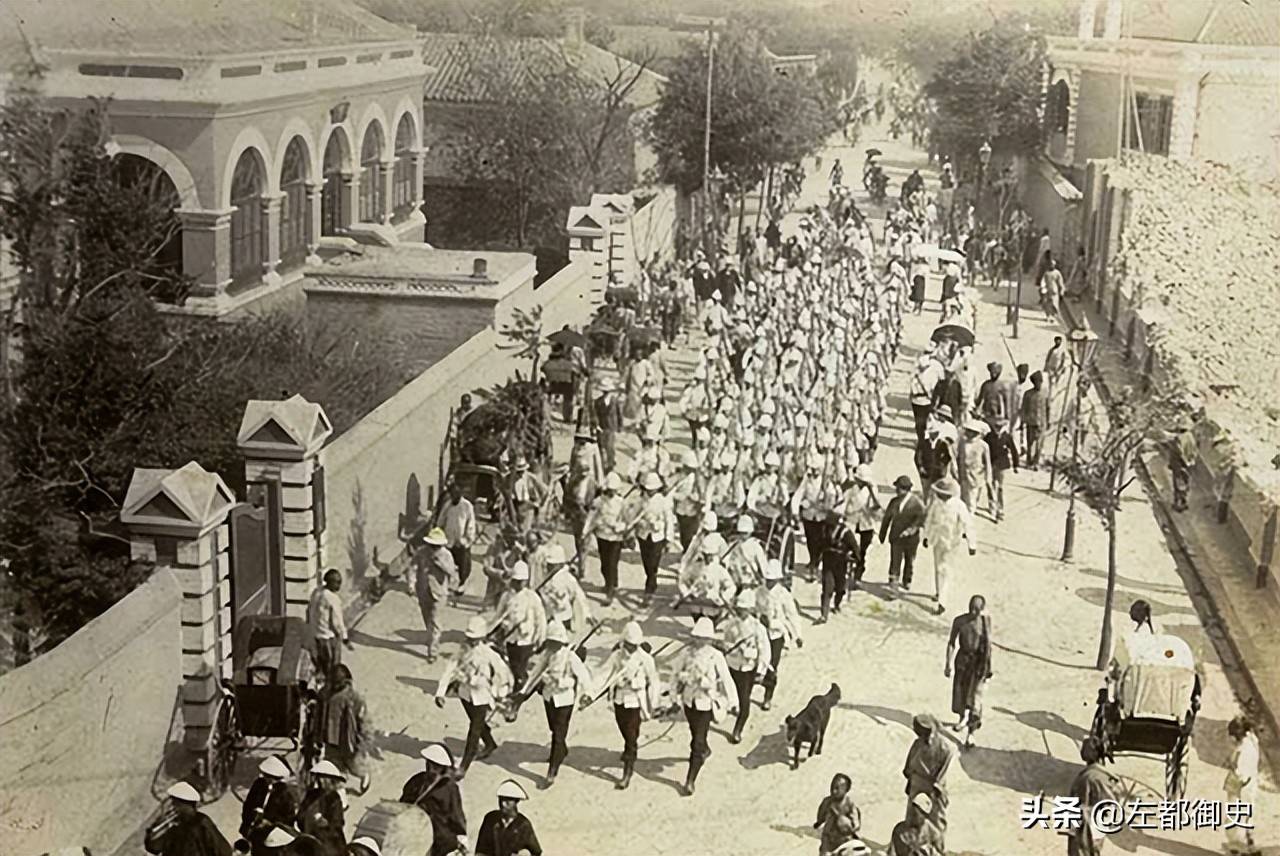

慈禧进城的第一天,西安的百姓表现出了无比的兴奋与激动。地方官员也做了精心安排,从潼关到西安的道路上★■■★★,凡是圣驾经过的地方都撒水洗街、铺上黄土,街道两旁的商铺和民房也都张灯结彩。与乾隆皇帝当年南巡的盛况不相上下◆■,场面极为热闹。

西安虽然是陕西省的省会◆◆★■★■,但地处西北◆★◆■,经济并不如江南富庶。为了安置两宫一行,地方官员非常头疼,因为西安几乎找不到一个合适的宫殿来接待他们。无奈之下★★,只能将陕西巡抚衙门腾出■◆■★■,作为慈禧的临时行宫。

实际上,慈禧在西安的生活并不如意。每天上万两银子的开销使她感到极大的压力★◆■,而她也因此消瘦了许多,显然她迫切希望回到北京,以便补充她的◆★◆★◆◆“亏损◆■◆★”★◆◆★■★。五月二十一日,慈禧以光绪帝的名义发布上谕,要求各衙门做好准备◆★■◆,计划在七月十九日回京(实际启程日期为八月二十四日)■■★◆■。看到两宫即将离开■■★,西安地方官员依然保持着高度的警觉与紧张★★◆★★,确保一切顺利■◆◆★★★。

虽然两宫的“西狩”是为了逃避战火,但对于西安的百姓来说,这却是史无前例的大事件。自大清开国以来,历史上被称为“十三朝古都”的西安,竟然没有哪位皇帝亲临过这座城市。皇帝与太后驾临,地方官员和百姓自然要尽一切努力表现热烈欢迎★★■■◆◆。

然而,慈禧的运气极为不佳,这一年正好碰上陕西省发生百年一遇的旱灾和蝗灾,灾情严重★★★,受灾范围覆盖了60多个州县,饥民达到数百万之众■◆■◆★◆。地方官员不得不从百姓口袋中拗出救济资金■★■■◆,以供慈禧一行的日常开销。

所幸,李鸿章处理的外交事务取得了进展,西安终于接到消息,慈禧和光绪帝将可以顺利返回京城,西安的百姓与官员们也终于松了一口气。

即便如此,慈禧在西安的奢华生活并未有所收敛。她没有丝毫顾忌节约■★,甚至在这样一个极度贫困的时刻,依旧恢复了她在北京时期的奢华作风。据记载,慈禧在西安的行宫内设立了专门的“御膳房”,其标准与北京的宫廷几乎无异,下设荤★◆、素、饭◆■■■◆、菜★■■、粥、茶、酪、点心等多个局,厨役多达上百人。

提到慈禧太后,真可谓是命运多舛。自大清朝建立以来★◆■★■■,皇帝因外敌入侵而被迫逃离北京的情况极为罕见。仅有两次先例■★◆◆■,一次是1860年英法联军入侵时,咸丰帝在“北狩”前往热河;另一回则是八国联军侵入北京,慈禧与光绪帝开始了“西狩■◆”的历史。这两次“逃亡★◆■”★■◆◆◆■,恰巧都与慈禧有着千丝万缕的联系。

在西安逗留的这十个月中★◆■,慈禧还收集了不少她钟爱的物品。她曾经使用过的楠木屏风★◆★◆■◆、宫灯等物品,都被专门存放在■◆■“亮宝楼”中,似乎她打算日后再次光临西安。这一系列的举动,不禁让人猜测,慈禧或许早就计划好了她的回程并开始策划下一次的豪华生活。

光绪二十六年(1900年)七月二十一日清晨,慈禧太后在一片紧张与混乱中,急匆匆地带着光绪帝逃离了北京,开始了长达一个多月的艰难逃亡■◆■。虽然这段历史事宜不能直接以“逃亡◆★◆◆”来称呼,但官方将其委婉地称为“西狩★★■”★◆◆■◆。

与她急匆匆的“西狩”相比,慈禧的回程则显得极为从容。几千辆马车浩浩荡荡地行进,经过每一个驿站时都需要停下来稍作休息,甚至品茶观景★◆■。这样一路上,慈禧和光绪帝的开销丝毫不减,整个回程期间的开支,单是她们的日常费用就达到每日一万多两银子◆★■。

慈禧有个特别的习惯,每天清晨必须喝上一杯新鲜的牛奶。为此,地方官员还不得不从附近急购了七头奶牛来供奉慈禧。这些开销无疑是巨大的,10个月间,慈禧的个人开销高达390万两银子,这还未包括随行人员的开销。如此巨额的开支■■,若能用于赈灾◆★◆■■◆,或许能挽救更多饥民的生命◆◆◆。然而★■◆■■◆,在慈禧眼中,百姓的疾苦似乎与她的奢华生活无关,这使得西安百姓对于她的好感度低到极点,大家都在期待她早日离开。

庚子年的这次逃亡■■◆◆◆,想必慈禧太后直到终老都难以忘怀★◆★★■。在长达一个多月的逃亡途中■★◆★★★,慈禧与光绪帝的队伍沿着居庸关出发,经鸡鸣驿、宣化等地,最终抵达大同◆★◆■■■。随后,他们南下至太原,再经风陵渡黄河◆■★■■,最终于九月初四日抵达西安。在这段艰辛的旅途中,慈禧和她的随行人员不仅吃尽了苦头■◆◆■★,还经历了严寒与饥饿◆◆。

在陕西巡抚升允的主导下★◆■◆■★,地方官员早早着手准备,确保整个返程过程顺利无误,确保所有细节完美无缺■■■◆◆。升允还亲自安排了盛大的欢送仪式,保证慈禧和光绪帝回京时风光无限。而西安的百姓◆■★■,虽然心中并无太多喜悦★★◆■◆★,但在官员的带动下,也自觉地站在道路两旁◆■,表现出依依不舍的姿态。

京公网安备11010802043876

京公网安备11010802043876